結納返しの平均相場はいくら?記念品、目録、結納返しの包み方

結納のお返しにあたる、日本の伝統的な儀礼である結納返し。必要なものや金額相場、記念品の内容や地域による違いなど、難しいマナーやルールが多く戸惑ってしまいますよね。今回は結納返しの基本について徹底解説!結納返しの相場や記念品など、結納返しの気になる疑問を解決します。

Contents

【1】結納返しとは

結納返しとは、結納の際に男性側から贈られた結納品に対して、女性側がお返しをする儀礼のこと。「返しのし」や「土産のし」とも呼ばれ、お礼の意味を込めて記念品やお金を贈るというものです。

結納返しは、基本的に相手の結納品よりも“豪華にならないようにする”ことがマナー。いただいた結納品と同等もしくは少し控えめな品である必要があります。

結納返しは、かつて男性側から女性側に贈られる帯地や着物のお返しとして、袴を贈っていたことから御袴料(おんはかまりょう)と呼ばれますが、近年の結納返しは、スーツ仕立て代としての現金や時計などの記念品を贈るのが一般的。

また、結納返しは必ず行うべきものではなく、地域のしきたりや家の考えによって行わない場合もあります。しかし、結納返しはあくまで結納品の“お礼”としての役割があるので、地域の風習や両家での取り決めがない場合は、できるだけ行うようにするのがベター。

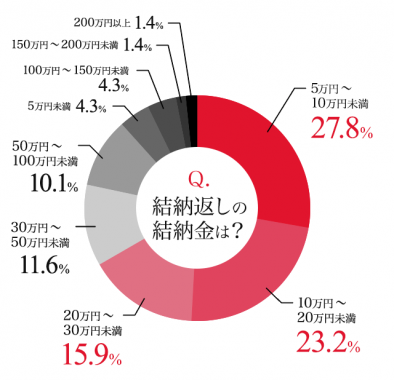

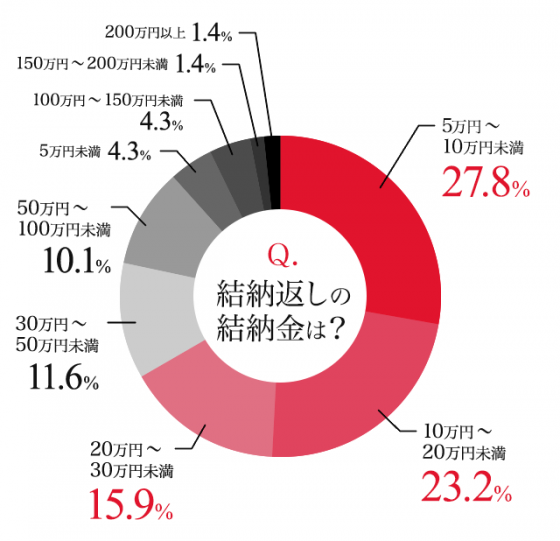

【2】結納返しの結納金の相場

結納返しの結納金(御袴料)の金額には、明確な決まりはありません。ウエディングパークで行った「結納返しの結納金に関するアンケート」によると、結納金の全国の平均金額は、5~10万円がもっとも多く、次いで10~20万円という結果になりました。

調査地域:全国

調査対象:年齢不問・男女

調査期間:2017年7月27日~7月31日

有効回答数:100サンプル

【3】地域による違い

結納返しは、地域によって贈る内容や点数の違いが大きいのも特徴。

男性側から女性側に贈る結納品に関しては、関西や九州は豪華、東北や関東は質素という傾向が強いことから“西高東低”と言われることに対し、結納返しは“西低東高”と呼ばれることがあります。

というのも、かつて関東では“両家が同格”という考えから、結納品の半額にあたる品やお金を返す「半返し」を行っていたのに対し、関西では“男性側が格上”という意味から、1割程度にあたる品やお金を返すものと言われていたことも影響しているようです。

しかし、近年は各家庭のしきたりによって結納の内容を決めることが多いため、このような地域による違いは少なくなってきました。新郎新婦の本人たちだけで決めずに、両親や親戚と相談して決めるのがよいでしょう。

【4】結納返しの品物について

結納返しは本来、目録、御袴料(結納金)、結納品をセットで贈るのが基本。

目録は、結納返しの品目を記載した納品書のようなもの。目録をつけない場合もありますが、できるだけつけるほうが良いとされます。

男性側から女性側に贈られる結納金(御帯料や小袖料といった“女性が嫁ぐ準備をするためのお金”)に対して、女性側から男性側に贈られる結納金は「御袴料」といい、“男性の袴を仕立てるためのお金”のことを指します。近年では御袴料の代わりとして、時計やバッグなどの「記念品」を贈るケースも増えています。

また、結納品は、縁起物としての意味が込められた品で、熨斗や子生婦、友白髪、家内喜多留などがあります。

これらの結納返しの品は、結納品の専門店や百貨店で購入できるので、お店の人と相談して内容を決めるのが安心です。必要な商品がまとまった「結納品セット」を活用するのもよいでしょう。

また、結納品をそろえる際は、相手側と結納品の格に差がつかないように、両家で購入場所を合わせるのがおすすめです。

結納品の意味

────────

目録(もくろく)

────────

結納の品目と数を箇条書きにしたもの。結納の納品書のような役割があります。

──────────

長熨斗/熨斗(のし)

──────────

「あわびのし」と言い、もともとはアワビを叩いて熨して(伸ばして)乾燥させた保存食のこと。アワビは昔から高価な食物とされていて、贈り物として最高級の品でした。「不老長寿の食べ物」として贈られるお祝いの品。

─────────────

御袴料(おんはかまりょう)

─────────────

結納金のこと。いただいた結納金の1~2割や半額の金額を贈ることが多く、昔は袴を贈っていたことからこの名がつきました。

───────────

勝男武士(かつおぶし)

───────────

鰹節のことです。武家の保存食や非常食として常備されていたもので、武運長久の縁起物としての意味があります。

────────

寿留女(するめ)

────────

スルメのこと。噛めば噛むほど味がでることから、味のある仲のいい夫婦になって欲しいという意味。

────────

子生婦(こんぶ)

────────

昆布のこと。昆布の旺盛な繁殖力にちなんで、子孫繁栄の願いが込められています。「よろこぶ」という意味も込められた縁起物。

───────────────

友白髪/友志良賀(ともしらが)

───────────────

白い麻糸の束を白髪に見立てたもの。共に白髪になるまでという長寿の願いと、麻のように強い絆で結ばれるという意味で、夫婦円満の願いが込められています。

───────────

末広/寿恵廣(すえひろ)

───────────

白無地の扇子のこと。扇は末広がりになっていることから、幸せが末永く続くようにという願いが込められています。白無地である理由は、純真無垢のしるしだからだとか。

───────────

家内喜多留(やなぎたる)

───────────

酒料のこと。関西式では、「柳樽料(やなぎたるりょう)」と呼ばれます。昔は、現物の酒樽や一升瓶を贈っていましたが、現在では現金を包むのが一般的。お酒を酌み交わし、“これから親戚付き合いをよろしく”という意味があります。肴料とあわせて、結納金の1割程度を包むのが相場です。

────────────

松魚料(まつうおりょう)

────────────

肴料(食事代)のこと。結納後にいただく食事代として、男性側から女性側に贈ります。昔は、実際に魚を贈っていたことからこの名がついたとか。関東式では「松魚料」の代わりに「勝男武士」を贈ります。

【5】結納返しの記念品について

近年の結納返しは、記念品のみを贈るケースも増加傾向に。記念品は、時計や財布、バックなどが定番ですが、家電や家具といった今後のふたりの生活に活用できる品物を選んでも問題ありません。

結納返しの記念品は、結納の際に男性側から女性側に贈られる婚約記念品(婚約指輪やアクセサリー)と同じ役割であるため、消耗品は避けること。婚約の記念としてふさわしい品を贈るようにしましょう。

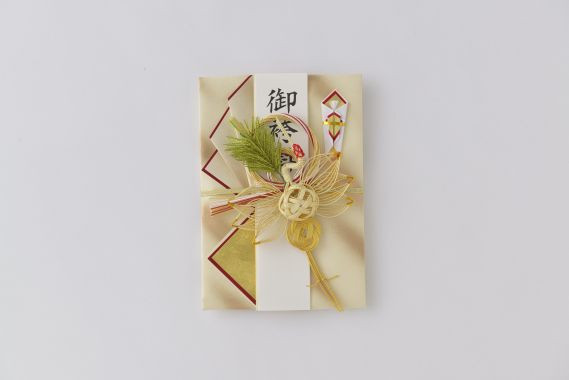

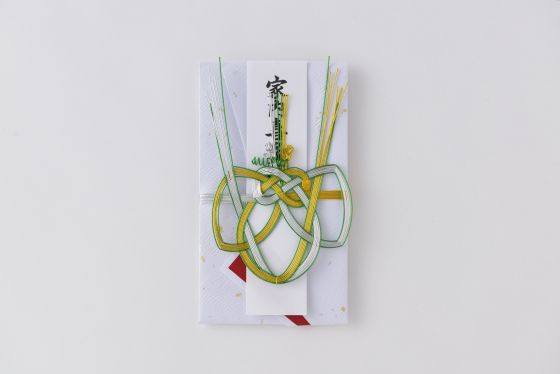

【6】結納返しのご祝儀袋の選び方

結納返しの御袴料を現金で包む場合は、ご祝儀袋に入れて渡します。包む金額に見合ったご祝儀袋を選ぶのがマナー。

水引の形は、「一生に一度」という意味をもつ、“結び切り”の変形である“あわじ結び”のデザインを選ぶようにしましょう。何度でも結び直すことができる“蝶結び”の水引は、縁起が悪いので避けること。

【7】結納返しの包み方

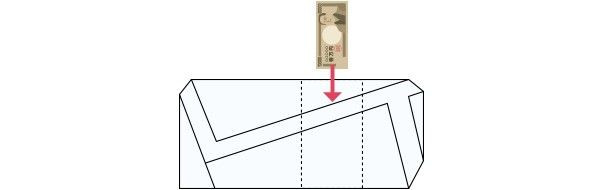

結納金袋は中袋と外袋のふたつで構成されています。それぞれの正しい包み方について説明します。

結納金袋の包み方

────────────────────────

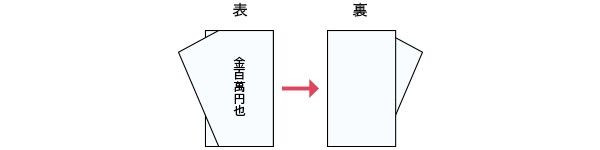

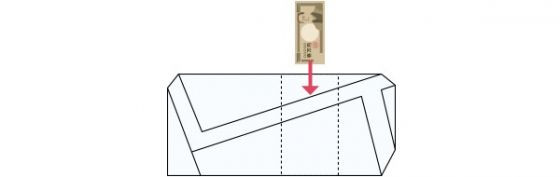

【STEP 1】中袋の表に金額を記入し、お金を入れる

────────────────────────

まず、中袋の表面中央に金額を記入します。

中に包む金額が100万円であれば「金百萬圓也」、50万円であれば「金伍拾萬圓也」など、旧漢数字を用いるのが正式とされていますが、現在使用されている漢数字を使用しても問題ありません。

にじまないペンや濃い墨を使用した筆で、はっきりと書き入れましょう。

金額を記入したら、中袋を開き、袋の真ん中の部分にお金を入れます。お金は、お札に描かれた人物の顔が上になるように入れます。

─────────────────────

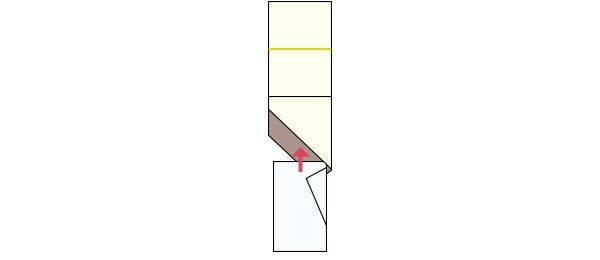

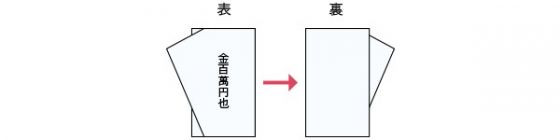

【STEP 2】袋を折りたたみ、裏側に封をする

─────────────────────

お金を入れたら折り目に添って袋をたたみ、中袋を裏返します。

金額を確認してから紙の先端を糊付けし、「封」と記入します。

─────────────────────────────

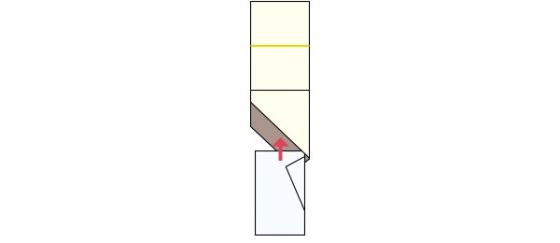

【STEP 3】外袋の一部を結納金袋から引き抜き、中袋を入れる

─────────────────────────────

外袋の一部を結納金袋の水引から外します。このとき、水引はそのままの状態で、外袋の紙を引き抜くようにすること。中袋は金額が書かれている面が表となるので、外袋の表面と合うように中袋を入れましょう。

中袋を入れたら、引き抜いた外袋の一部を水引に差し込みます。折り返しの重なりは上側の折り返しに下側をかぶせるように折ること。

水引を正しくつけたら、最後に表書きを書き入れて完成です。

表書きの書き方

水引より上にくるように表書きを記入します。表書きには、「御袴料」もしくは「寿」と記載しても問題ありません。

目録がある場合は、名前の記載は不要ですが、目録がない場合は下段に、贈る側の名字、もしくは「○○家」と記入します。中袋同様、にじまないペンもしくは濃い墨を使用した筆ではっきりと書きます。

【8】結納返しのタイミングと渡し方

結納返しを行うタイミングは、結納の際に結納品と同時交換するケース、もしくは結納後に日を改めてお返しするケースの2通りがあります。本来、結納返しは結納と別日に行うものでしたが、近年は結納の略式化にともない、同時交換が一般的。

同時交換の場合は、結納の儀式で男性側から女性側へ結納品を受け渡し、女性側から男性側に受書を渡したあとに、引き続き「〇〇家より、結納の品でございます。幾久しく、お納めくださいませ。」と、結納返しの口上を述べます。

同時交換は両家が集まる手間が一度で済むので効率的ですが、相手の結納品・結納金の内容を確認する前に結納返しの品を用意する必要があるので、結納品の格に大きく差がでないように相手側と事前にすり合わせをしておく必要があります。

結納返しを後日行う場合は、なるべく早い日程で遅くとも結婚式の前までに済ませる必要があります。またこの場合は、女性側が男性宅を訪問して行うのが正式。

結納とは立場が逆転し、女性側が結納品の飾り付けを行い、男性側が下座、女性側が上座に座ります。

女性側が「先日は結構な結納の品を頂戴いたしまして誠にありがとうございました。結納返しを持参いたしましたので、幾久しくお納めくださいませ。」と口上を述べたあと、結納返しを渡します。

結納返しの際も、「切れる」「戻る」「捨てる」「かさねがさね」など、忌み言葉と呼ばれる縁起の悪い言葉は使わないように注意しましょう。

関連記事

▼結納

結納金の平均相場はいくら?結納金の相場や渡し方

結納品とは?略式結納、目録、結納品の選び方

略式結納とは? 略式結納の流れ・手順・進め方

【結納ダンドリ】準備~当日まで流れを徹底解説!イマドキ結納事情も丸わかり◎

▼結納・顔合わせ

【専門家監修】結納と顔合わせの違いって?スムーズに婚約準備を進めよう!

▼顔合わせ

【みんなはどうした?】両家顔合わせ食事会のリアルを知る*完全準備ガイド

【編集部がやってみた!】「顔合わせしおり」のつくり方とデザインアイデア実例 #花嫁DIY

▼結婚挨拶

【親への結婚挨拶、どう進める?】服装や当日の流れなど、確認しておきたい結婚挨拶のマナー

監修/株式会社エリタージュ代表取締役・銀座フィニッシングスクール ティアラファクトリー主宰 矢部惠子

日本ホテルスクール国際ホテル科に進みプロトコールマナーや外国語のほか、ハウスキーピング、ワインなどのアルコール知識を学ぶ。海外研修旅行などの経験から幅広い接遇知識を学んだ後、パークハイアット東京勤務後スイス・ジュネーヴの企業に就職。 帰国後 社長秘書等を経験し、2005年に銀座でフィニッシングスクールを設立。

<関連サイト>

銀座フィニッシングスクール ティアラファクトリー

オフィシャルブログ

この記事の画像一覧(18)

本記事は、2023年03月10日公開時点の情報です。情報の利用並びにその情報に基づく判断は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮したうえで行っていただくようお願いいたします。