3分でわかる!「婚姻届」完全マニュアル〜必要書類や注意点、手続き方法まで〜

結婚を決めたふたりの最初の法的なステップといえるのが「婚姻届」です。事前に決めた入籍日に提出できるよう、正しい書き方や必要書類、届け方を知っておきたいですよね。

そこで、今回は婚姻届を提出するまでの手順や婚姻届に必要なもの、注意点、オリジナル婚姻届についてご紹介いたします。項目別、婚姻届の書き方にくわえ、祝日提出の方法やNGマナー、QAなど、失敗しない婚姻届のHow Toが満載です!

Contents

- 1 入籍日=婚姻届の提出日

- 2 婚姻届を提出するために必要なもの

- (1) 婚姻届

- (2)戸籍謄本(こせきとうほん)

- (3)本人確認書類

- (4)ふたりの印鑑

- (5) 20歳以上の証人2名

- 3 婚姻届の提出と引っ越しで必要な手続き

- 入籍→引っ越しの場合の手順

- 引っ越し→入籍の場合の手順

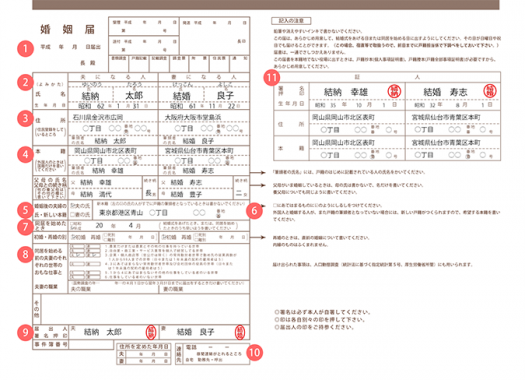

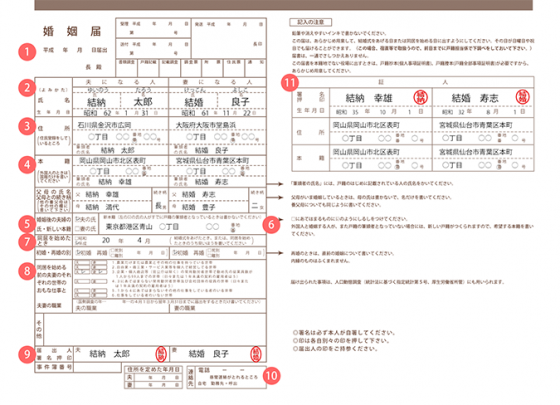

- 4 婚姻届の書き方

- ①届出日

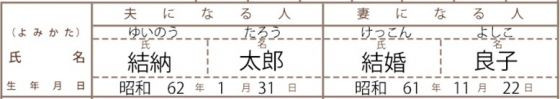

- ②氏名

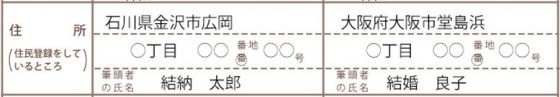

- ③住所

- ④本籍

- ⑤婚姻後の夫婦の氏

- ⑥新しい本籍

- ⑦同居を始めたとき

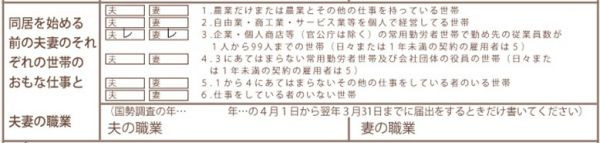

- ⑧夫婦の職業

- ⑨届出印署名押印

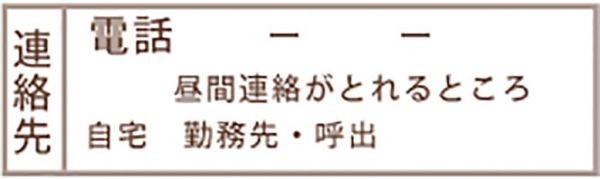

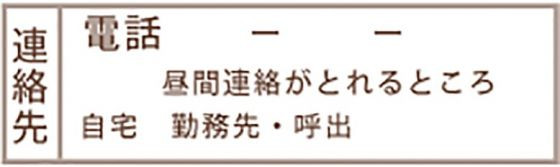

- ⑩連絡先

- ⑪証人

- 5 入籍日の決め方

- 6 旅行先で婚姻届を提出する方法

- 7 婚姻届を残す方法

- 8 婚姻届提出後に必要な手続き

- 各種名義変更

- マイナンバーカードの名義変更

- 社会保険関連の名義変更

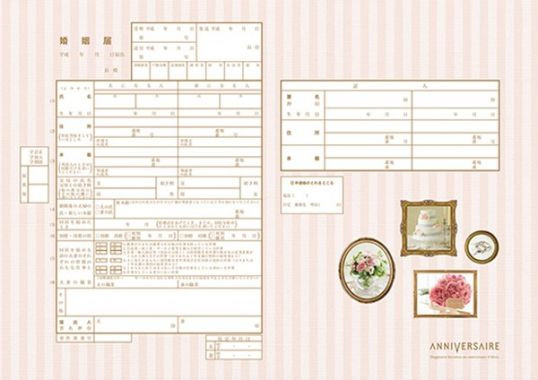

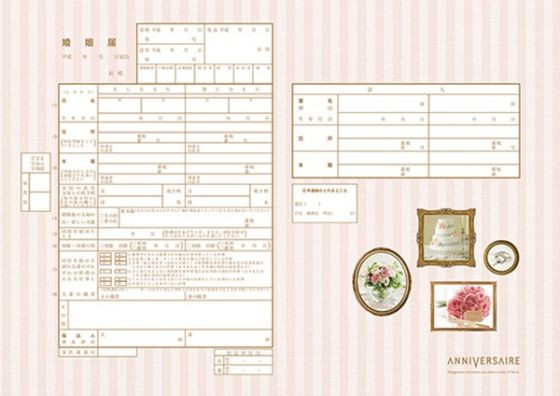

- 9 デザイン婚姻届

- 結婚式場の運営会社「アニヴェルセル」

- 婚姻届製作所

1 入籍日=婚姻届の提出日

婚姻届は、届出書が受理された日から法律上の効力が発生します。記載に誤りがなければその場で受理され、基本的には婚姻届を提出した日が入籍日になります。休日や夜間など、役所の窓口が閉まっている時間帯に提出した場合は、週明けや翌日に内容の確認を行いますが、婚姻成立日はあくまでも提出日となります。

ただし、出張所など一部夜間受付を行っていない場所もあるので、土日祝日に提出する場合は、事前に営業時間を確認しましょう。

また、婚姻届が受理されたかどうかも、後日電話で確認をするのがおすすめです。

2 婚姻届を提出するために必要なもの

(1) 婚姻届

全国の役所・出張所などで入手できます。役所の受付窓口で、婚姻届をもらえる部署を確認し、受け取りましょう。記入見本が用意されている場合は、見本の内容をしっかり確認しておくと、入力の不備を防げます。

また、書き間違えた時のために、予備の用紙も2、3枚もらっておくと安心です。

(2)戸籍謄本(こせきとうほん)

戸籍謄本(こせきとうほん)とは、戸籍の内容すべてをコピーしたものです。「全部事項証明」とも呼び、子供や配偶者など、その戸籍に入っている全員の身分事項を証明するものとなります。

戸籍謄本と間違えやすいものとして、戸籍抄本(こせきしょうほん)がありますが、これは戸籍の内容の一部を抜粋してコピーしたもののこと。請求した一個人の身分事項のみを抜粋して証明するもので、「個人事項証明」とも呼びます。

婚姻届の提出時には、戸籍のすべてがわかる戸籍謄本が必要となるので間違えないように注意しましょう。ただし、ふたりの本籍地と同じ場所に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本を用意する必要はありません。どちらか一方、もしくはふたりともの本籍地と違う場所に提出する場合のみ、必要な書類となります。

戸籍謄本の入手方法

本籍のある役所から交付申請書をもらい、戸籍筆頭者氏名、必要枚数など必要事項を記入して申請すると、その場で受け取れます。申請時には、1通450円の交付手数料がかかります。また、本人が忙しくて役所にいけない場合は、代理申請や郵送で受け取ることも可能ですが、代理申請の場合は委任状が必要となることもあるので、下記を確認しましょう。

【委任状なしで申請できる親族】

・配偶者

・親(直系親族)

・子(直系親族)

・未婚の兄弟(同じ戸籍に記載)

【代理申請時に必要なもの】

・本人が署名・捺印した委任状

・代理人の本人確認書類

・代理人の印鑑

・委任した本人の本人確認書類のコピー

※自治体によって異なる場合があるため、事前に確認すること

【郵送で取り寄せる方法】

必要書類を用意し、本籍地にある役所に郵送します。

①申請書

各自治体の公式サイトなどから申請書をダウンロードし、必要事項を記載します。

<必要事項>

•必要な住民票の住所、世帯主の氏名

•世帯全員、世帯の一部の別(世帯の一部の場合は、必要な人の氏名を書いてください)

•必要通数

•使いみち

•請求人の住所、氏名(自署)、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)

•世帯主名・続柄の要・不要 などを記載

②本人確認および現住所確認書類のコピー

運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどのコピーを用意します。本確認書類に現住所が記載されていない場合は、公共料金の領収書のコピーなどを同封すること。

③手数料

書類発行のための手数料(1通450円)を現金から定額小為替に換えます。定額小為替は、郵便局で購入できます。

④返信用封筒

戸籍謄本を送ってもらうための返信用封筒を同封します。住所・氏名を記載し、切手も貼り付けておくこと。

本籍地とは

本籍地とは、戸籍が保管されている市区町村のことです。本籍地は、転籍届の提出時や戸籍編成の際(例:結婚/養子縁組)に、自由に変更できるため出生地の市区町村や現在の住所地と同じでないケースがあります。

本籍地の調べ方

本籍地は住民票に記載されています。役所の窓口で、本籍地を住民票に記載して欲しい旨を伝え住民票を取得しましょう。

海外で婚姻した場合の届出方法

日本人同士または、日本人と外国人が外国で婚姻した場合、日本人の方は日本に届出をする必要があります。その場合は、日本語訳が添付された婚姻証書が必要になり、作成から3か月以内に届け出る必要があります。

詳しくは、法務省の案内を参考に各役所に確認しましょう。

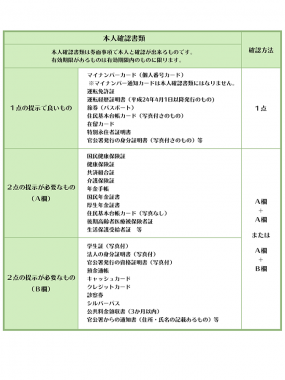

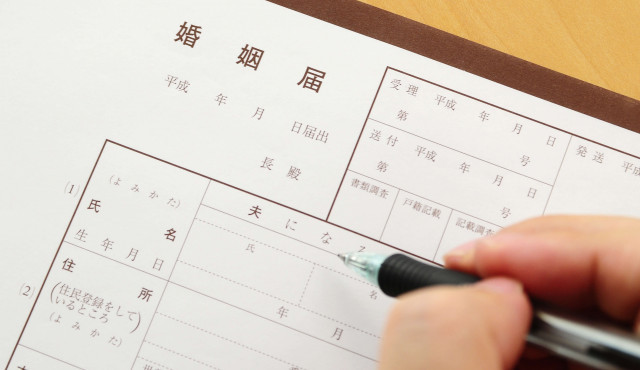

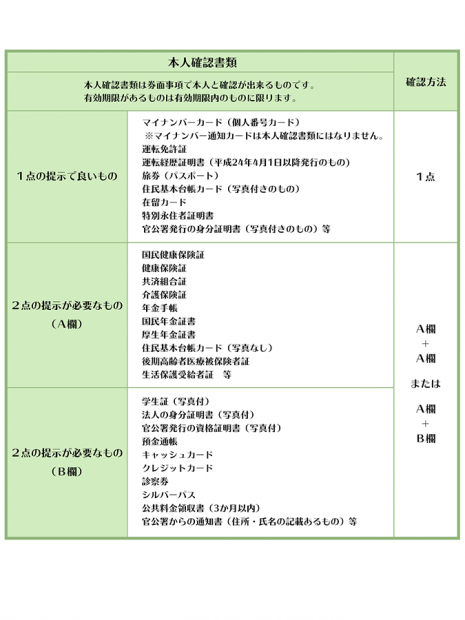

(3)本人確認書類

氏名や住所、生年月日などが記載された運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、健康保険証などが必要です。有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。

1点の提示で良いものと、2点以上の提示が必要なものがあるので、下記のリストを確認して用意しましょう。

(4)ふたりの印鑑

婚姻届は公的文書ではありますが、銀行印や実印など登録した印鑑でなくてもOK。ただし、シャチハタは形が変形してしまう可能性があるので避けましょう。

<印鑑の種類>

実印…住民登録をしている市区町村の役所や役場に印鑑登録を行った、もっとも重要なハンコのこと。法的な効力を持ちます。

認印…印鑑登録をしていないハンコのことで、印鑑証明のいらない書類作成等に使います。

シャチハタ…スタンプ台が必要ない、本体内部にインクが入っているハンコのことです。 宅急便の受け取りなど簡易な認印として使用します。

(5) 20歳以上の証人2名

婚姻届の提出には、20歳以上の証人2名の署名と捺印が必要となります。親・仲人・友人・兄弟など、20歳以上の方なら誰でも問題ありません。署名と捺印を行ってもらう際は、あらかじめ予備の用紙にも署名・捺印をお願いしておきましょう。また、訂正が必要になった場合も考慮して「捨印*1」を押してもらっておくこともお忘れなく。

*1捨印…公文書や契約書、申込書などを作成する場合、どんなに小さな誤りでも訂正印を押す必要があります。その書類の欄外または捨印の欄に捨印を押印することで、受理後に訂正箇所が見つかった場合でも婚姻届を差し戻すことなく、事務処理を進めてもらえます。

3 婚姻届の提出と引っ越しで必要な手続き

入籍→引っ越しの場合の手順

①婚姻届を提出(入籍)する

役所に行き、婚姻届を提出します。新しい戸籍謄本をもらいましょう。

②氏名を変更する

運転免許証、生命保険、銀行口座、パスポート、クレジットカードなどの氏名を変更します。

③転出届を提出する

住民票の異動が必要な場合は、転出届の提出が必要となります。この時、印鑑登録もあわせて廃止申請を行いましょう。

④引っ越しする

新しい家に引っ越しをします。

⑤転入届を提出する

引っ越し先の市区町村の役所に行き、転入届を提出し、印鑑登録を行います。

⑥住所を変更する

運転免許証、生命保険、銀行口座、パスポート、クレジットカードなどの住所を変更します。

引っ越し→入籍の場合の手順

①転出届を提出する

役所に行き、転出届けを提出します。住民票の異動が必要な場合は、印鑑登録の廃止申請を行います。

②引っ越しする

新しい家に引っ越しをします。

③転入届を提出する

引っ越し先の市区町村役場に行き、転入届を提出し、印鑑登録を行います。

④住所を変更する

運転免許証、生命保険、銀行口座、パスポート、クレジットカードなどの住所を変更します。

⑤婚姻届を提出(入籍)する

婚姻届を提出します。

⑥氏名を変更する

運転免許証、生命保険、銀行口座、パスポート、クレジットカードなどの氏名を変更します。

4 婚姻届の書き方

①届出日

婚約届を提出する年月日を記入します。夫婦の入籍日として戸籍に残る日付なので、希望の日取りがある場合は「この日」と決めた日付を記入しましょう。 婚姻届は24時間・365日受付しているので、土日や祝日を考慮する必要はありません。

ただし、書類の内容に不備があると希望の入籍日に入籍できないケースがあるため、記入漏れや間違いがないよう、提出前にしっかりと確認しましょう。

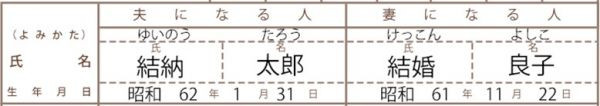

②氏名

夫と妻の旧姓をそれぞれの直筆で記入します。婚姻届の「届出人署名押印」と「証人」の欄以外は、どちらかひとりが書いてしまっても問題ありません。氏名の漢字は、戸籍に記載されている通りの表記にしましょう。生年月日の「年」については、西暦でも年号(昭和・平成)でも問題ありません。

③住所

夫と妻が現在住んでいる住所(住民票がある住所)と世帯主を記載します。戸籍にある「本籍」の住所ではないので注意しましょう。

新居の住所を記入するには、先に転入先に住所変更届を提出しておく必要があります。転入先に住み始めてから14日以内に、世帯主、もしくは 同じ世帯員である人が役所に行き、申請を行いましょう。平日であれば、婚姻届と転入届を同日に提出することも可能です。

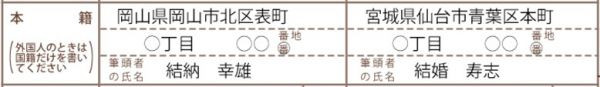

④本籍

本籍地とは、戸籍に記載されている住所のことです。夫と妻それぞれの本籍地と筆頭者*2を記入します。また、筆頭者が亡くなっている場合でも、戸籍の最初に書かれている人が筆頭者となるため、戸籍の通りに書き写しましょう。

*2筆頭者…夫婦それぞれの戸籍の筆頭に書かれている人のことで、父親や母親である場合が一般的。

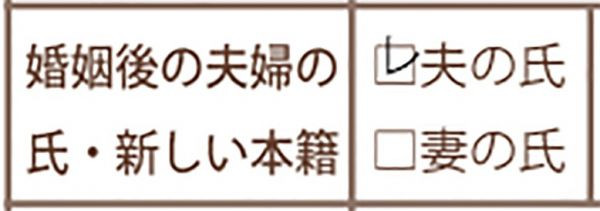

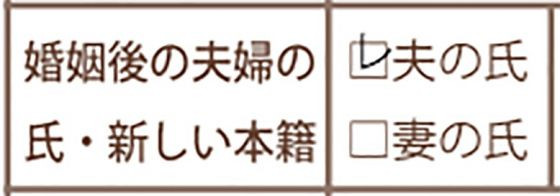

⑤婚姻後の夫婦の氏

夫と妻、どちらの氏に統一するのかを決めてチェックマークをつけます。夫婦別姓*3を希望している場合でも、婚姻届ではいずれかの氏に統一する必要があります。

*3選択的夫婦別氏制度(夫婦別姓)…夫婦が結婚後もそれぞれの姓を名乗ること。現在検討中の段階であり、法的には夫婦別姓の制度が整っていない状態です。(2018年4月現在)

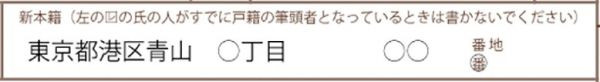

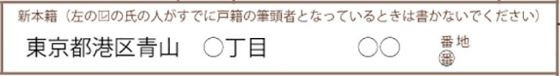

⑥新しい本籍

夫婦の本籍地とする住所を記入します。本籍地はどこにしても問題ありませんが、夫婦の戸籍謄本を取り寄せられる唯一の場所になるので、通いやすい場所にすると安心です。

ただし、『「⑤婚姻後の夫婦の氏」で選択した氏がすでに戸籍を持っている場合は、新しい本籍を記入しない』という注意点があります。つまり、夫婦がともに再婚である場合は“記入しない”、夫婦がお互い初婚であれば、“記入する”ということです。

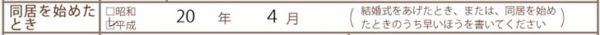

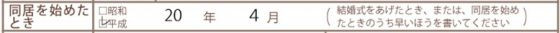

⑦同居を始めたとき

「結婚式をあげた年月」と「同居をはじめた年月」のうち、日付の早い方を記入しましょう。「住民票を移した・移さなかった」にかかわらず、同居をはじめた日付を書けば問題ありません。まだ結婚式をあげておらず、同居もしていない場合は、空欄で提出します。

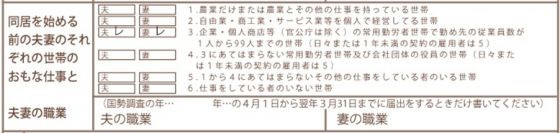

⑧夫婦の職業

国勢調査がある年にのみ記入が必要となる項目です。夫と妻それぞれの職種を、簡単に記入しましょう。 具体的な社名を書く必要はなく、会社員、管理職、医師、販売職などの職種を記載すれば問題ありません。国勢調査は5年に一度行われ、次回は2020年の実施が予定されています。

⑨届出印署名押印

夫婦の婚姻前の氏名を、本人が直筆で署名・押印します。押印に使う印鑑は「夫・妻それぞれの旧姓の印鑑」となります。 婚姻届の印鑑は、戸籍等に登録されるわけではないので、ゴム印とシャチハタ以外の印鑑(朱肉が別になっており、 かつ文字の形が変形しない印鑑)であれば問題ありません。文房具店で買える既製品でもOK!

⑩連絡先

書類の不備があった場合の連絡先です。自宅や勤務先など、昼間に対応できる電話番号を書きましょう。「自宅」の電話番号は、固定電話でも携帯電話でも◎。「呼出」は、下宿先や二世帯住宅の場合など、夫婦以外が受話器を取るかもしれない電話番号である場合にのみ、マルをつけます。

⑪証人

婚姻届の「証人」とは、夫婦が合意のうえで婚姻したことを証明する人のことです。届出の信憑性を証明するために置かれています。

証人として認められるのは、成人済みで夫婦の婚姻を知っている人です。新郎新婦の両親や友人、兄弟などに証人になってもらうのが一般的。

2名の証人に本人の直筆で氏名・本籍等を記入してもらい、押印をもらいましょう。

心配な人は婚姻届の事前審査がおすすめ

婚姻届の記載内容に不備があって、上手く受理されずに入籍日がずれてしまわないか心配…という方は、入籍日よりも前に役所へ行って内容を確認してもらいましょう。

どうしても事前に役所へ行く時間が取れない場合は、ご家族に代わりに確認にいってもらうか、電話でも確認できるので各自治体に問い合わせてみましょう!

5 入籍日の決め方

入籍日は六曜(六輝)などの縁起の良い日を選ぶカップルや、ふたりの記念日を選ぶカップル、タイミングが合う日に…と、選び方はさまざまです。

一般的に縁起が良いとされるのは

・大安(六曜)

・天赦日(暦注下段)

・一粒万倍日(選日)

です。

逆に、仏滅や寅の日は入籍には向かない日とされますが、ふたりにとっての記念日を重視して、お日柄を気にせず入籍日を選ぶカップルも増加しています。

また、11月22日(いい夫婦の日)や7月7日(七夕)、12月24日(クリスマスイブ)など、日付そのものに愛着・思い入れがある選び方も人気です。

結婚記念日は「入籍した日」と「結婚式を挙げた日」のどっち?

「結婚記念日=婚姻届を出した日」が一般的な考えですが、明確な決まりはありません。結婚記念日を「入籍した日」「結婚式を挙げた日」のどちらにするかは、ふたりで話し合って選びましょう。

6 旅行先で婚姻届を提出する方法

婚姻届は

・夫の本籍地

・妻の本籍地

・夫の住所地(所在地)

・妻の住所地(所在地)

いずれかの市区町村の役所が届出先になります。

この「所在地」というのは、「届出人が一時的に滞在している場所」と定義されているため、自宅住所がない、旅行先でも婚姻届は提出することができます。

生まれ育った地元や、ふたりが出会った場所や思い出の地で提出するのもおすすめ!リゾート挙式の当日に提出するのも、結婚式当日の思い出が深まりそうですね。

一時滞在場所で婚姻届を提出するときの注意点

婚姻届の内容に不備があった場合は、提出先の現地に行って修正する必要があるため、前述の事前審査をしておくのがおすすめです。

また、戸籍の反映には日数がかかる場合があるので、転居など、住民票が必要な申請スケジュールには余裕をもちましょう。

7 婚姻届を残す方法

婚姻届は、役所に提出する書類なので、基本的に手元には残りませんが、形として残しておく方法は2つあります。

①複写式の婚姻届を提出し、控えを手にいれる

複写式の婚姻届は、上記で紹介した「婚姻届製作所」や一部の市区町村でも用意されています。北海道上川郡東川町や東京都葛飾区、東京都立川市などが有名です。複写式の婚姻届は、婚姻届と同じ状態で残せるのがポイント。

②婚姻届受理証明書をもらう

「婚姻届受理証明書」とは、戸籍の届出が受理されたことを証明する書類のこと。婚姻届の提出と同時に取得することができるので、届出をしたタイミングで受け取りましょう。「婚姻届受理証明書」は、婚姻届を提出した市区町村の役所でのみ発行ができるので、遠方で婚姻届を提出する際は、もらい忘れることがないように注意しましょう。

8 婚姻届提出後に必要な手続き

各種名義変更

婚姻届の提出後、これまで登録していた名義を変更する必要があります。その際に、住民票が必要なことがあるので、変更時に必要となる書類を事前に確認しておきましょう。

1)運転免許証

【必要なもの】運転免許証、住民票、証明写真

【場所】引っ越し先の警察署、運転免許センター

運転免許証は、氏名・住所の変更後なるべくはやく変更しましょう。変更時には、住民票が必要となります。

2)パスポート

【必要なもの】パスポート、戸籍謄本(抄本でも可)、本人確認書類、記載事項変更申請書、顔写真

【場所】引っ越し先の旅券窓口センター

パスポートは変更申請後、発行までに1週間程度時間がかかるため、海外への新婚旅行を控えている夫婦は余裕をもって手続きをしておくこと。

3)銀行口座

【必要なもの】通帳、キャッシュカード、本人確認書類、印鑑、新姓の印鑑

【場所】各銀行の窓口

住所の変更のみであれば、インターネットでも可能ですが、氏名の変更は窓口で行う必要があります。窓口は営業日や営業時間も限られているので、注意しましょう。

4)クレジットカード

【必要なもの】クレジットカード、本人確認書類、印鑑

【場所】インターネットで申し込み後、郵送で受け取り

入籍後は、クレジットカードの名義変更も行う必要があります。新しい名義のカードの発行までに通常2〜3週間かかることがあるので、なるべく早めに変更手続きを行いましょう。

5)保険関連

【必要なもの】保険証、本人確認書類、印鑑、新姓の印鑑

【場所】インターネットなどで申請

※保険会社によって異なります

生命保険や入院保険などの氏名・住所の変更とあわせて、契約プランや保険金の受取人などの変更を行うのがおすすめです。

マイナンバーカードの名義変更

各種名義変更のほか、マイナンバーカードも変更手続きが必要です。マイナンバーや登録情報の確認は、「マイナポータル*6」でおこなうことができます。

通知カードのみ持っている場合

通知カードを役所に持っていき、結婚をして苗字が変わったのでマイナンバーの記載も変更したいと伝えればOKです。新姓にて個人情報カードを申請できます。

個人情報カードを持っている場合

個人情報カードを役所に持っていき、裏面に新姓の記載をしてもらえばOKです。

*6マイナポータル…政府が運営するマイナンバー確認システム。インターネットで、自分の個人番号に関する情報にアクセスすることができます。

社会保険関連の名義変更

入籍後は今後の働き方や生活プランにあわせて、健康保険と国民年金の種類の変更を行う必要があります。健康保険は、これまで通り働く場合は会社が変更を行ってくれますが、退職して扶養に入る場合は、自身で手続きを行う必要があります。

また、国民年金については、加入している年金の種類によって手続きが異なるため、詳しくはこちら(外部サイト)をご確認ください。

9 デザイン婚姻届

婚姻届は日本全国の役所からもらうのが基本でしたが、最近は「デザイン婚姻届」も登場しています。

デザイン婚姻届とは、婚姻届の記入欄の外にデザインが加えられた婚姻届のこと。ハート柄、桜柄、星柄など、自分たちの好みのデザインの婚姻届で届出をすることができます。

「勝手に違うデザインのものを使ったら、受理されないのでは?」と不安に思われる方もいるかもしれませんが、婚姻届のフォーマットは、記入欄の形式と用紙のサイズさえ守られていれば、記入枠の外にデザインが加えられていても問題ないのでご安心ください。

「かわいい婚姻届を使いたい!」というニーズから、結婚式場や各自治体では、さまざまなデザイン婚姻届が登場しています。インターネット上から簡単にダウンロードできるので、役所に用紙を取りに行く手間がないのも嬉しいですね!

その他、デザイン婚姻届を提供している企業や自治体の一例をまとめてみました。

結婚式場の運営会社「アニヴェルセル」

結婚式場の運営会社「アニヴェルセル」では、公式ページにてオリジナルの婚姻届のダウンロードサービスを行っています。結婚手続きの流れや、婚姻届の記入ガイドが用意されているのもポイント。

また、自宅にプリンターがない方でも、最近はコンビニのネットプリントで気軽に印刷ができるのでおすすめ。インターネットでプリント予約をしたあとは、自宅の近くのコンビニに行って、プリントアウトをするだけで簡単に用意できます。

婚姻届製作所

シンプルなデザインから、キャラクターもの、ふたりの写真を入れられるものまで、約500種類以上のデザイン婚姻届がダウンロードできる「婚姻届製作所」。オーダーメイドで完全オリジナルの婚姻届をつくることも可能です。

有料のデザインが多いですが、一部無料デザインもあるので、デザイン婚姻届をお探しの方はぜひチェックしてみてください。

※補足…「入籍」の意味について

本来「入籍」の意味は、既にある戸籍に新しく入ることを指します。

結婚のために婚姻届を提出する場合は、夫婦ふたりの新しい戸籍を作ることになるため、厳密には「入籍」にはならないのです。

しかし、一般的に「入籍」=「婚姻届を提出すること」として、使われることが多いため、そのように活用しても問題はありませんが、本来の意味とは異なることも豆知識としてぜひ知っておいてください♪

この記事の画像一覧(14)

本記事は、2021年03月09日公開時点の情報です。情報の利用並びにその情報に基づく判断は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮したうえで行っていただくようお願いいたします。